DXを成功に導く3ステップ 実践企業事例/株式会社八木運送様

経営者のリーダーシップと現場からのアイデアが

DXへの最適な道へとつながる

熊本県で運送業、倉庫業、産業廃棄物処理業の3つの事業を展開する八木運送では「POWER EGG」を日常的に活用してDXを推進しています。業務の多くがデジタル化されたことで、扱える情報の量と質が大きく変わり、デジタルに抵抗感を持っていた社員たちも利便性に気づいて積極的に関わるようになっています。デジタル化が遅れているといわれる業界にあって、どのようにDXに取り組んできたのか。同社のDXをリードしてきた常務取締役総務部部長の藤井頼暁氏に話を伺いました。

タイムカード打刻が

アルコールチェックに

八木運送のドライバーの1日はアルコールチェックから始まります。安全を第一とする運送業にあっては当然のことですが、他社とは手法が大きく異なるのが特長です。顔認証の機能が追加され、出勤時間の打刻の役割も果たしているのです。その後は事務室の大型モニターに表示されたその日の仕事内容をチェックして、指示された車両に向かいます。

このシステムを構築したのは同社の常務取締役総務部部長である藤井頼暁氏です。アルコール検知システムのベンダーと打ち合わせて、必要な機能を要請しました。「現場を見て、何が足りないかを知り、理想を描いて実現していくことが大切です」と話します。

事務室の大型モニターでの表示もその成果の1つです。翌日の配車計画を運行管理担当者がドライバー1人ひとりにLINEで指示しているのを知り、省力化できないかと考えたのです。「システム画面を大型モニターに映し出すだけですから手間はかかりませんでした」(藤井氏)

デジタル化に遅れていた現場から

DXをスタート

同社がDXを本格的に推進するようになったのは5年前です。一度は同社を離れた藤井氏の復帰がきっかけでした。藤井氏は熊本県の情報化教育に携わっていた教育者の父親の影響で幼少期からパソコンに触れ、プログラミングの経験もありました。2010年に八木運送に入社してサーバー管理などを担当し、その後IT企業に転職して専門性を磨き、5年前に請われて八木運送に復帰しました。同社のデジタル化の全権を任されたので、Microsoft Accessでアプリを開発するなど、業務のデジタル化に乗り出しました。

当時の状況について藤井氏は「業務が属人化していて、担当者が休むと業務が止まってしまうような状況でした」と話します。データ管理の面でも問題は山積みでした。LANが導入されていて誰でも共用のファイルサーバーにアクセスできる環境にはありましたが、申請書類や見積書などのファイルがバラバラに保管され、個人で保存しているファイルもありました。「データベースを使うノウハウが周知されておらず、全体的に非効率的でした。ペーパーでの回覧方式も残っていて、2つの拠点での情報共有にはタイムラグがありました」と藤井氏は当時の状況を振り返ります。

何でもできるPOWER EGGで

アプリケーションを次々開発

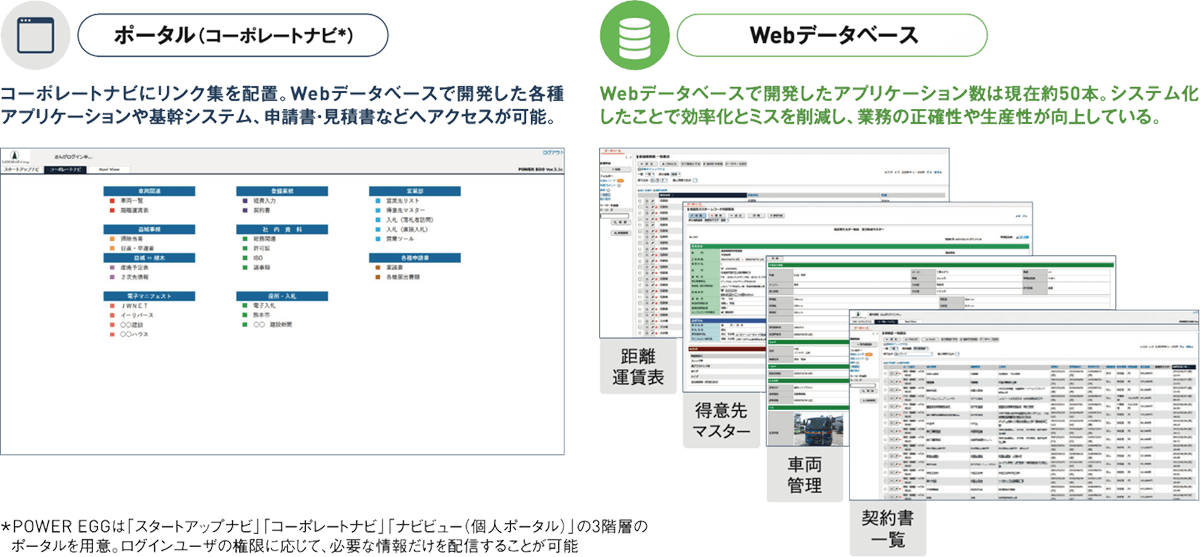

業務効率化に役立つツールを探していた藤井氏はPOWER EGGの導入を決めました。POWER EGGの第一印象は「何でもできる」ということでした。掲示板機能、社内メール機能、スケジュール機能から導入を開始し、Microsoft Excelで行っていた業務にPOWER EGGを適用していきました。POWER EGGによって業務は効率化され、2拠点における情報共有のタイムラグもなくなりました。

車検証などの情報を格納する車両管理では、車検証には記載のない車両の写真や荷台の大きさなどの詳細な情報を加えました。契約書類などにも適用範囲を広げ、得意先マスターには種類によって単位が異なる単価をひも付けし、請求管理担当者の業務を支援するようにしました。

「産廃処理ではすべての取引事業者と契約書をかわす必要があり、管理が複雑です。従来はExcelファイルとPDFファイルを確認するなど作業が煩雑でしたが、POWER EGGでシステム化できたことで、効率化できただけでなく、ミスを減らせるようになりました」と藤井氏は話します。

さらに藤井氏はトップページに「コーポレートナビ」の画面を作りました。POWER EGGのWebデータベースで作ったアプリケーションとリンクさせるだけでなく、基幹システムや申請書、見積書などにもトップページからアクセスできるようにしたことで、利便性が飛躍的に向上しました。

こうした取り組みは業務の効率化、高度化の面で大きな成果を上げています。「県内の入札情報をPOWER EGGに転記することで、過去の入札情報をチェックでき、落札時の書類対応や次回入札時の金額検討などの戦略に役立てられます」と藤井氏はほほ笑みます。

ほかにも契約時の情報をPOWER EGGに登録しておくことで、搬入業者の契約の有無を別拠点からでも確認できるようになり、伝票処理の状況を現場と請求担当が共有し、行政への申請書類や報告書類の作成も効率的に行えるようになりました。

同社ではPOWER EGG以外の手段によるデジタル化も様々な領域で進められています。例えば、車両の運行状況をデジタルデータとして記録するデジタコシステムを導入し、動態管理、運転の点数化、日報の自動化などに取り組んでいます。「安全運転への意識を向上させるだけでなく、クラウドと連携させることで、万一事故が起きた際、状況を即座に把握して必要な指示を迅速に出せるようにし、現場で円滑な対応ができるようになっています」(藤井氏)

設計から関わって実現した

産廃処理場業務の自動化

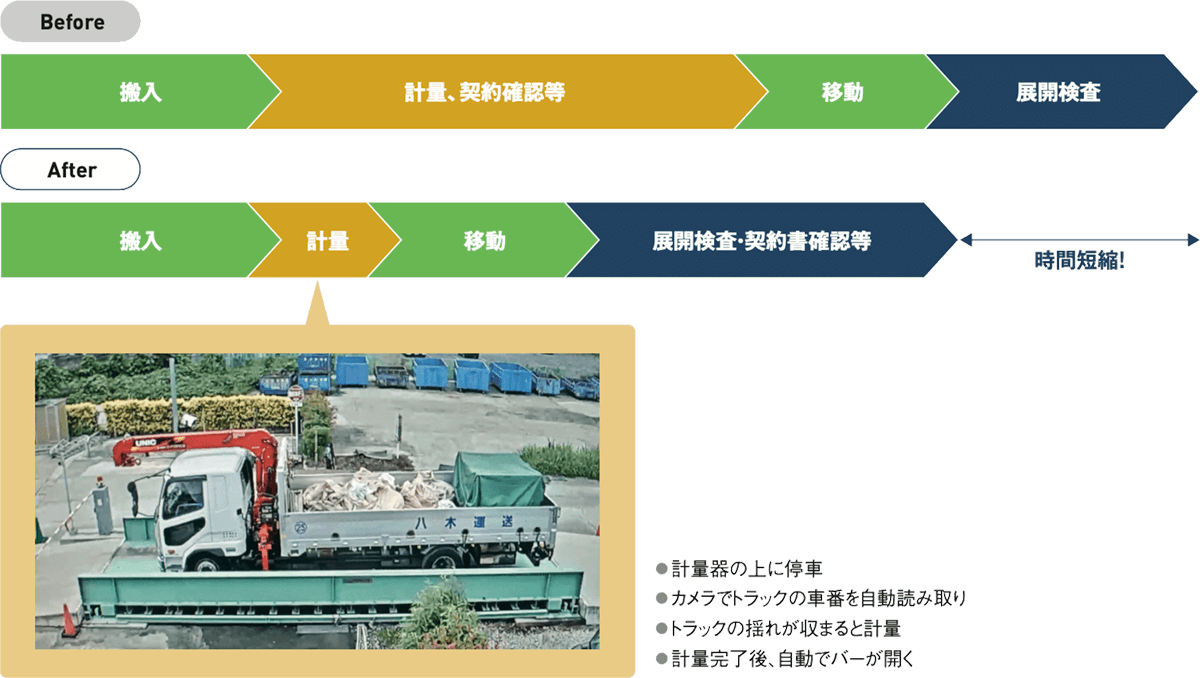

藤井氏はさらに「誰でも簡単に業務に取り組める仕組みづくり」を目指しました。産廃処理場のリニューアルを機に、トラックの自動計量システムに着手したのです。「ちょうど建て替えの時期で、処理場の設計から関わることができたのが大きかったですね」と藤井氏は言います。現場を見て業務を理解し、無駄を抽出して改善するというプロセスで取り組みを進めました。

処理場の仕事は産廃物を積んで入ってきたトラックの重さを計量するところから始まります。事務室で仕事をしている担当者はトラックが入ってくると手を止めて、トラックのナンバーや重量を書き取ります。「仕事の手が止まることで、非効率になっている」と藤井氏は考えました。

藤井氏は処理場全体のレイアウトから手をつけて、計量器の配置から考えました。そして、トラックが計量器の上に停車するとカメラでトラックの車番を自動で読み取り、トラックの揺れが収まって計量が完了すると自動でバーが開いて退出を促すという仕組みを構築しました。

「計量までを自動化することで担当者は手を止めることなく事務作業が継続でき、最後にトラックの運転手にプリントアウトされた書類を渡すだけで済むようになりました」と藤井氏は語ります。

図2 産廃処理場業務の自動化

他社の事例をヒントに

自社での実現方法を考える

DXが加速している八木運送ですが、課題もあります。今のDXは藤井氏の貢献が大きく、ゆえに属人化しているのです。しかし、「状況は変わりつつあります。社内からは改善提案などの意見が上がるようになってきました。

デジタル化によって効率化・省力化できることを皆が実感したことで、意識が変わってきたのです」と藤井氏は話します。社内を進化させるためにはコミュニケーションの活性化と当事者意識の醸成が必要と藤井氏は意識しており、意見を出しやすいフラットな環境づくりにも注力しています。

藤井氏はDX推進のヒントとして「他社の事例に学ぶ」ことを挙げます。「当社のPOWER EGGのアプリや、独自に開発した計量の自動化システム、顔認証付きアルコールチェックシステムなど、他社のヒントになればうれしいですね」と藤井氏は話します。「ただし、自社に合う形を見つけることが重要です。そのためには現場に入って自社の仕事を理解することが大事です。システムありきではなく、業務理解がDXの出発点です」と藤井氏はDXに取り組む人にエールを送ります。

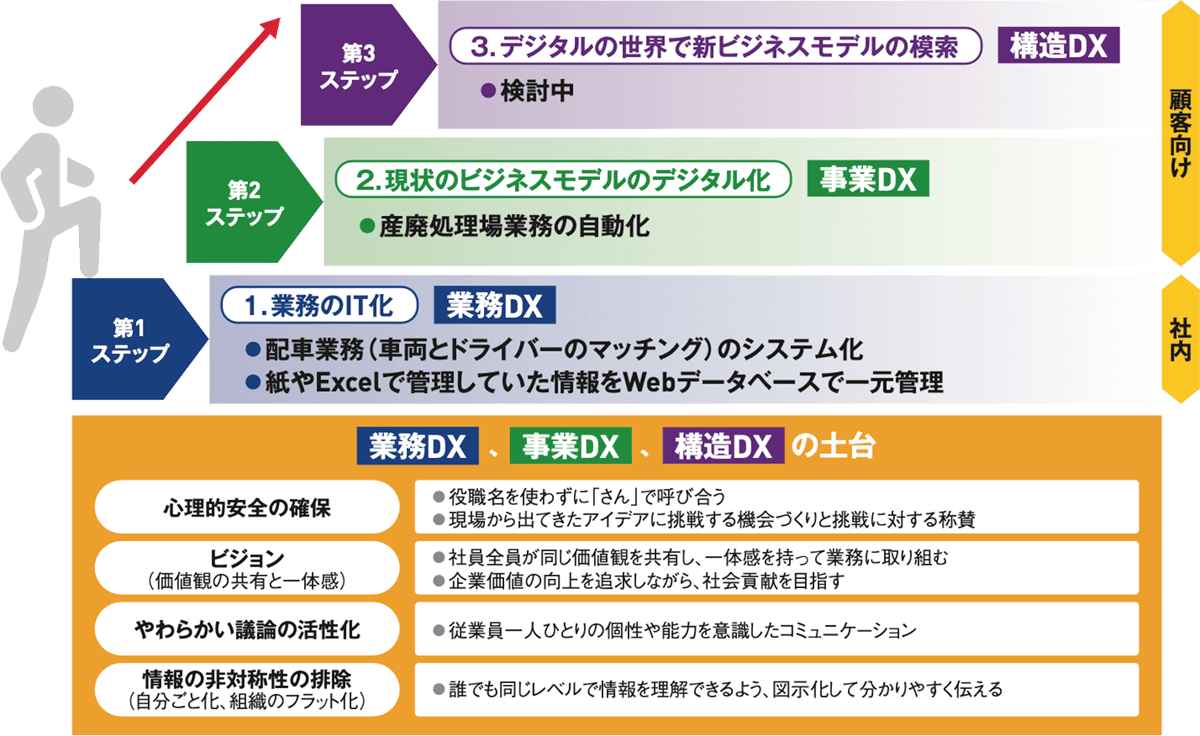

図3 八木運送における「DXの3ステップと土台づくり」 ユーザ企業さまに教えていただいた"DXを成功させるコツ"を体系的に3ステップにまとめました。

このような方におすすめです。

「DXを成功に導く3ステップ」は以下フォームよりお申し込みください

フォーム送信完了後、ダウンロード画面が表示されます。

・DXのやり方を知りたい方

・DX推進をしている方

・ペーパーレスのやり方を知りたい方