DXを成功に導く3ステップ 実践企業事例/株式会社日本ピーエス様

POWER EGGをポータルにアプリケーションを連携し

デジタル活用の土壌を作り新たな価値創造に挑戦する

1952年の創業以来、プレストレストコンクリートの専門集団として、全国で1万6000もの橋梁づくりを手がけてきた日本ピーエス様では、2015年ごろからデジタル活用に取り組み、2020年のコロナ禍を追い風に、一気にDXを推し進めています。そこでは業務ポータルとして「POWER EGG」が当初から導入され、全社レベルのデジタル化の推進エンジンになっています。創業70年を超える同社がDXでどう変わりつつあるのか、デジタル化を推進する皆さんに話を聞きました。

業界としての危機感から

デジタルによる事業変革へ

プレストレストコンクリートを強みとする日本ピーエス様は1952年の創業以来、順調に業績を伸ばしてきました。プレストレストコンクリートは鉄筋より強度がある特殊なPC鋼材を使ってコンクリートの耐久性を強めたもので、橋梁の橋桁や床版に使用されます。

同社が2015年ごろからデジタル化に取り組んだ背景には業界特有の課題がありました。案件の多くは公共事業で占められている中、国内需要は一巡し、入札制度が見直され、高度な技術提案や過去の工事の点数評価などが求められるようになりました。髙木陽氏は「情報共有や迅速な意思決定の仕組みが必要でした」と当時を振り返ります。

当時副社長で翌年代表取締役社長となった有馬浩史氏は、デジタル活用による社内変革を目指しました。その端緒となったのがDX支援ツール「POWER EGG」の導入です。

プロダクトを選定した竹澤毅氏は「POWER EGGを選んだ決め手は、グループウェア、汎用ワークフロー、WebDBが一体となったオールインワン製品であること、基幹システムと連携ができることです」と語ります。

POWER EGGを入り口として

全社でデジタル化を推進

(業務DX)

導入当初は約100名を対象にPOWER EGGの利用を開始し、利用者からのフィードバックを基に設定を最適化。その後、全社展開を進めました。

「全社員が日常的に使う機能から提供を開始し、デジタル化への意識を高めました」と髙木氏は語ります。

スケジュールの共有については、デジタル化の旗振り役である有馬氏が自ら率先してPOWER EGGでスケジュールを管理し、社内浸透を図りました。「それまでは秘書を通じて会議の調整をしていましたが、POWER EGGをチェックして会議を設定するのが当たり前になってきました」(竹澤氏)

従業員には1人ずつパソコンやスマホが配布され、テレワーク環境が整備されました。業務改革推進室を設置して、新しい業務スタイルや働き方について議論を進め、デジタル活用の土壌ができてきたところにコロナ禍が到来。これにより業務DXは一気に進展しました。野村正之氏は「テレワーク中心になったことでデジタル活用が当たり前になり、POWER EGGで業務DXが広がりました」と話します。

複数の専用システムに分散

POWER EGGが業務のハブに

(さらなる業務DX)

2020年以降、POWER EGGはデジタル化の入り口に位置付けられ、社内ではWebDBを使って様々な業務のアプリケーションが開発されています。例えば、工事現場の安全・品質事例集や採用活動の情報共有、業務報告書の作成などが開発されました。

同時に基幹システムの全面刷新も進められました。野村氏は「従来はオンプレミスの基幹システムを利用していました。しかし、法改正への対応が大変で、運用が属人的になり、セキュリティリスクもありました。そこでクラウド型アプリケーションへの移行を考えました」と話します。

全国に支社や営業所、建設現場を持つ同社の業務にとって、クラウド型アプリケーションを導入することは合理的で、法改正への自動対応や運用負荷の軽減、新技術への対応、セキュリティ強化という面でも大きなメリットがありました。

導入は旧来のオールインワン型基幹システムから、専用のクラウドシステムを複数に分割して進められました。中心となるのは案件管理から入札管理、工事実績情報など受注前の業務をカバーする「JCCクラウド」と、受注契約から予算管理、工事管理、調達管理、支払い管理、入金管理などをカバーする「建設クラウド」です。

「業務全体の流れに対応するようにシステムを作り込むのは大変です。そこで専用アプリケーションを導入して業務をアプリケーションに合わせてもらい、POWER EGGと連携させる仕組みにしていきました」と野村氏は話します。

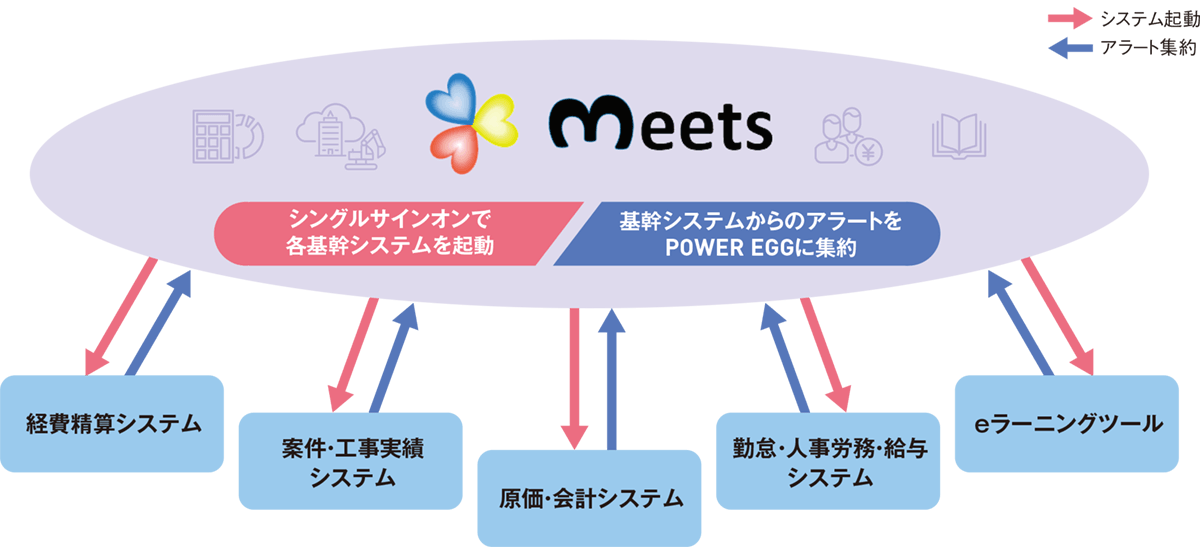

POWER EGGは業務ポータルとして様々な業務のハブとなっています。シングルサインオンで、POWER EGGから他のシステムを直接起動でき、逆に他のシステムからのアラート情報などはPOWER EGGのアシストメッセージに表示され、双方向の連携が実現されています。

アシストメッセージに表示されるのは、原価・会計システムからの請求承認依頼の通知、勤怠システムからの未打刻・未承認の通知、eラーニングツールからの未受講通知などです。受注案件情報などはWebデータベースと連携されており、部門内での情報共有に役立っています。「今ではPOWER EGGはなくてはならない存在になっています」と髙木氏は語ります。

デジタルの力を駆使して

業務効率を大幅に改善

POWER EGGを活用した「業務DX」が進んだことで、同社では大きな成果が生まれています。髙木氏は「1番の成果は余剰時間の創出です。間接部門の人員を減らして、効率的な人員配置が可能になりました」と話します。

建設現場でのデータ入力が可能になったことで、書類の送付や支店側の入力作業が不要になり、郵送費や人件費が削減されるとともに、データが即時反映されるため、情報共有が加速しました。「業務工数は大きく削減されています」と野村氏は喜びます。

さらに、全社での残業時間が削減されました。「2年前に年間の残業時間を1人50時間削減しようという目標を立てたのですが、1年で36時間くらい減少しました」(髙木氏)

何よりも大きな変化は意識が変わったことです。「従来の発注や請求、支払い業務は処理が複雑でしたが、今ではPOWER EGGで流れがシンプルになりました」と野村氏は話します。

これらが実現したのは導入したアプリケーションに業務を合わせるようにしたことが大きく貢献しています。竹澤氏は「システム刷新時に習熟のハードルはつきものですが、業務に役立つことが皆に伝われば、使う人が増えていきます。3カ月程度使ってもらえれば問い合わせ件数も減っていきます」と新システムを円滑に導入していくノウハウを語ります。

デジタル変革を支えるPOWER EGGで

「DXの土台づくり」を推進

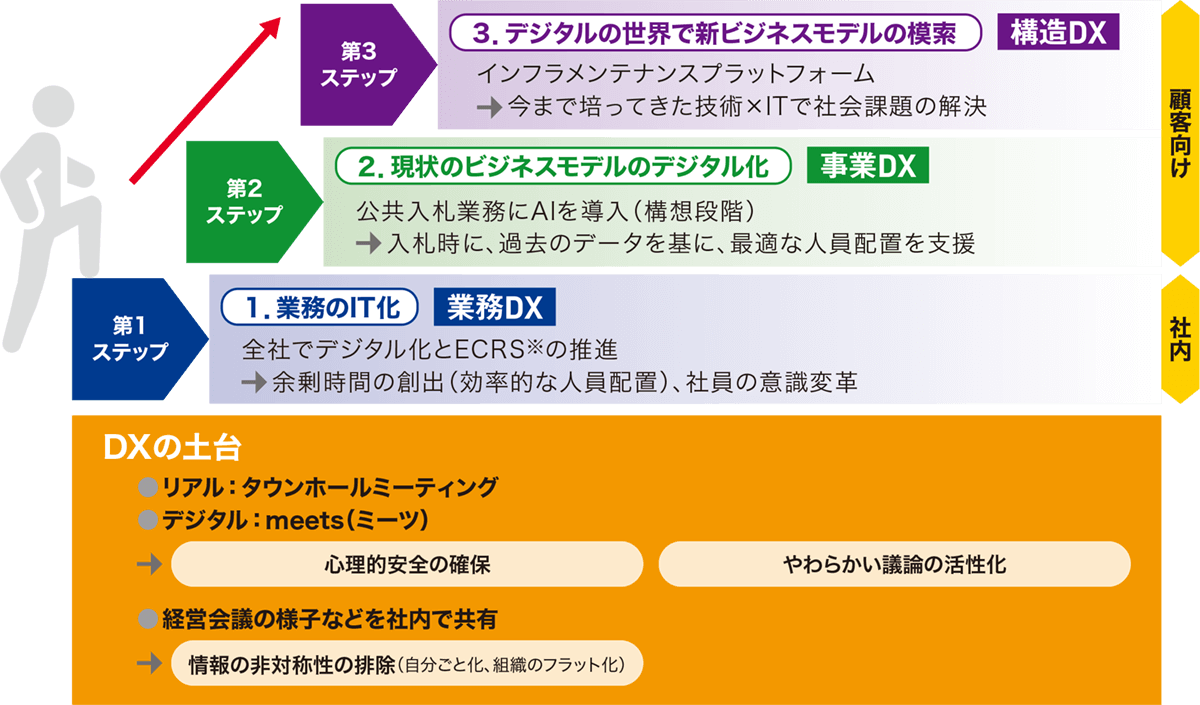

同社では組織の風土や土壌を整える取り組みにも注力しています。

POWER EGG導入時には、従業員に親しみを持ってもらうため、社内公募で愛称を決定し、「meets(ミーツ)」と名付けました。meetsには、本社、支店・営業所、工事現場という3つの拠点をつなぎ、グループウェアで「会う」場を提供する想いが込められており、英語の"meet"と"3つ"を掛け合わせた名称です。

このmeets(POWER EGG)には、社内で共有したい情報が集約されており、情報の非対称性を解消する役割を果たしています。前述の通り、各アプリケーションからの通知や受注案件情報のほかにも、例えば経営会議の様子などを掲示板やコーポレートナビで共有しており、透明性の向上に寄与しています。

「使い勝手や要望についての社内アンケートを実施するほか、タウンホールミーティングも実施しています。この活動が導入したアプリケーションの定着に一役買っています」(髙木氏)

会長や社長が全国の拠点を訪問し、従業員の声に耳を傾けるタウンホールミーティングでは、業務上の課題だけでなく、アプリケーションの使い勝手に関する意見も寄せられています。こうした取り組みがデジタル変革を支える「DXの土台づくり」につながっているのです。

図2 日本ピーエスにおける「DXの3ステップと土台づくり」

※排除(Eliminate)、結合(Combine)、交換(Rearrange)、簡素化(Simplify)を通じて無駄を削減し、効率的なプロセスを構築する業務改善手法

詳しくは「DXを成功に導く3ステップvol.1『DXの第一歩はハンコレス・ペーパーレスから』」のホワイトペーパーをダウンロードしてご覧ください

AIでさらに業務を高度化し

デジタルツインで事業DXと構造DXへ

現在同社では生成AIを活用した業務効率化にも積極的に取り組んでいます。「2025年1月から、若手社員を中心とした約50名のプロジェクトチームを結成し、AI活用の知見を蓄積する活動を開始しました。このプロジェクトでは、公共入札業務へのAI活用といった具体的なアイデアが検討されているほか、基幹システムから収集した実績データの活用方法についても実証実験を進めています。また、4月からは議事録作成業務に生成AIを導入する予定です」と髙木氏は話します。

さらに注目したいのは、デジタルツインによる橋の維持管理です。同社には非破壊検査技術を持つ子会社とインフラ維持管理のためのデジタルツインプラットフォームを開発する子会社があり、政府の補助金を得て自治体とともに「インフラメンテナンスプラットフォーム」の実証実験を行っています。

髙木氏は「当社グループが目指しているのは橋梁の一生をトータルでプロデュースすることです。そのためのインフラメンテナンスプラットフォームは、橋だけでなく、あらゆるインフラのメンテナンスに利用できます。今まで培ってきた技術で社会課題の解決に貢献できると考えています」と話します。

根底にあるのは「お客様の困り事を解決していきたい」という社長有馬氏の情熱です。橋のプロフェッショナル企業である同社は、デジタル技術を駆使して新たな価値を生み出す「事業DX」「構造DX」にも踏み出そうとしています。

「DXを成功に導く3ステップ」は以下フォームよりお申し込みください

ユーザ企業さまに教えていただいた"DXを成功させるコツ"を体系的に3ステップにまとめました。

フォーム送信完了後、ダウンロード画面が表示されます。

このような方におすすめです。

・DXのやり方を知りたい方

・DX推進をしている方

・ペーパーレスのやり方を知りたい方